Márcio Souza escreve sobre a Amazônia

Por Flávio Bittencourt Em: 18/11/2010, às 20H12

Por Flávio Bittencourt Em: 18/11/2010, às 20H12

[Flávio Bittencourt]

Márcio Souza escreve sobre a Amazônia

Uma árvore derrubada é como uma palavra censurada e um rio poluído é como uma página rasurada.

(http://www.abril.com.br/noticia/brasil/no_299300.shtml)

O TRECHO A SEGUIR TRANSCRITO NÃO

É DE AUTORIA DE MÁRCIO SOUZA, UMA

VEZ QUE SEU ENSAIO MAIS À FRENTE ESTÁ

TRANSCRITO: o texto (este, primeiro) foi divulgado

no site O SELO PONTO COM PONTO BR e

apresenta reprodução do raríssimo selo

do ESTADO INDEPENDENTE DO ACRE

"(...) O IMPERADOR DO ACRE - Estado Independente do Acre

Luis Galvez, então repórter em Belém, descobriu e denunciou nos jornais paraenses (03/06/1899) a existência de um acordo secreto estabelecido preliminarmente entre diplomatas da Bolívia e dos Estados Unidos da América, que formalizava uma aliança entre os dois países. Em caso de guerra entre o Brasil e a Bolívia pelo domínio do Acre, os Estados Unidos apoiaria militarmente a Bolívia.

Isso chocou a opinião publica brasileira, apesar das autoridades bolivianas e norte-americanas negarem estas denúncias.

Com patrocínio do Governo do Amazonas, Galvez viajou ao Acre e com os seringalistas funda o Estado Independente do Acre, já que o governo brasileiro continuava reconhecendo os direitos bolivianos sobre o Acre.

Em 14 de julho de 1899 (aniversário da Queda da Bastilha), foi criado o Estado Independente do Acre, com capital na Cidade do Acre (como passou a ser chamada Puerto Alonso) e Luis Galvez foi escolhido, por aclamação, como Presidente do novo país.

O SELO DO ACRE

Logo Galvez organizou internamente o Acre e expediu inúmeras correspondências para diversos países da Europa e da América para obter o reconhecimento internacional do novo país.

Galvez organizou o novo país em diversos aspectos: saúde, educação, forças armadas, legislação, etc. Parte destas leis, avançadas para a época, prejudicavam interesses de alguns seringalistas.

O Imperador do Acre – Estado Independente do Acre

A oposição, liderada pelo seringalista Antônio de Souza Braga, depôs Galvez no dia 28 de dezembro de 1899, tornando-se o novo Presidente do Acre.

Incompetente, Braga chamou de volta Galvez, que assumiu novamente a Presidência no dia 30 de janeiro de 1900.

O governo federal mandou para o Acre uma força tarefa da marinha brasileira para destituir Galvez e devolver o Acre ao domínio boliviano.

Isto aconteceu, sem resistência, no dia 15 de março de 1900.

Interferência estrangeira – boatos tornam-se realidade

Em 11 de julho de 1901 a Bolívia assina um contrato de arrendamento do Acre com um sindicato formado por capitalistas norte-americanos e ingleses, liderados por Whitridge.

Logo depois chegou ao Acre D.Lino Romero, autoridade boliviana encarregada de preparar o Acre para o sindicato, que seria instalado em 2 de abril de 1902.

Após esta enorme BOMBA, ameaça concreta à soberania brasileira sobre a Amazônia, o governo começa a tomar ciência, mas sem eficiência.

O Governo Campos Sales (1898/1902) não quis envolver-se na questão do Acre, pois tinha outras prioridades (Funding Loan).

Ficou a cargo do Governo do Amazonas patrocinar a REVOLUÇÃO ACREANA!

(...)".

(http://www.oselo.com.br/newsdesk_info.php?newsdesk_id=251&Haven=0dbd0e2ab9a12fb177dcdf0f2bca477c)

(https://blogdamanuca.wordpress.com/page/116/)

"Floresta Amazônica é tema da redação do Enem

Medidas que podem ser adotadas para a preservação da floresta Amazônica, foi o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2008. Foram sugeridas três ações para manter essa máquina de chuva funcionando.

O candidato deveria escolher somente uma das ações sugeridas e redigir um texto dissertativo.

Ações Propostas

- Suspensão completa e imediata do desmatamento na Amazônia até a identificação de áreas exploráveis de maneira sustentável

- O pagamento a proprietários de terras para que deixem de desmatar a floresta, utilizando-se recursos financeiros internacionais

- O aumento da fiscalização e a aplicação de pesadas multas àqueles que promoverem desmatamentos não-autorizados.

O participante deveria ressaltar as possibilidades e as limitações da ação escolhida.

( ...)".

(http://noticias.terra.com.br/educacao/interna/0,,OI3148280-EI8398,00.html)

"Caboclos from Palmari, Amazonas

November 2008, AMAZONAS, Rio Javari, Palmari village

Early evening in small caboclos villidge Palmari belongs to rio Javari. Young woman is waiting for the husband coming back around selva."

(http://www.flickr.com/photos/45396648@N04/4517866322/)

069 - cabocla de Prainha verde (perto de Prainha, Rio Amazonas)

19.11.2010 - De acordo com Leandro Tocantins, na Amazônia O RIO COMANDA A VIDA - E, como explica Márcio Souza, "(...) Os grandes manaú desapareceram para sempre, os baré se pulverizaram pelo alto Rio Negro. Os cauaiua-parintintim foram destribalizados e um de seus tuxauas montou um bordel no rio Madeira. Os mawé esqueceram o significado das inscrições do Porantim, o remo mágico. Um bispo salesiano, para horror dos velhos tukano, promoveu a profanação pública das flautas sagradas de Juru-pari, na frente dos não iniciados e das mulheres.

Vivendo na região há milênios, os aruaque, os tukano, os caribe, os tupi, os pano jamais chegaram a ameaçar a existência dos quelônios [*], como os brancos em pouco mais de 200 anos de caça desenfreada.

Os portugueses e seus descendentes instalaram um sistema de pilhagem aos quelônios tão completo, que hoje eles estão prestes a optar pelo destino do pássaro dodó.(...)". Confira o artigo de M. Souza, se possível pensando nas formas de salvação da região mais rica do planeta Terra, do Universo de nossa dimensão e DE TODAS AS DIMENSÕES imagináveis pelos autores da ficção científica a não-científica. F. A. L. Bittencourt ([email protected])

[*] - Répteis conhecidos como bichos de casco: tartaruga, jaboti, tracajá, cágado, matá-matá, mussuã etc.

MÁRCIO SOUZA ESCREVE SOBRE A AMAZÔNIA

|

"Amazônia: reflexões sobre um mundo mítico

|

|

|

Márcio Souza

|

|

|

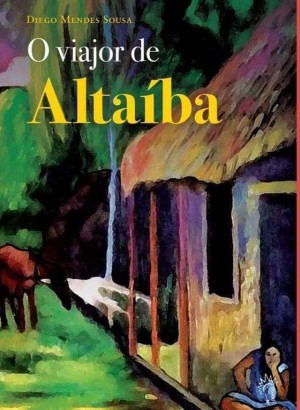

Romancista, autor de Lealdade e Galvez, Imperador do Acre

|

|

|

Sistematicamente banida de nossa investigação artística, a cultura mais autêntica e viva da região amazônica recolheu-se para os arquivos etnográficos. O que era para ser esteio, viga mestra e estrada luminosa, tornou-se curiosidade e folclore para especialistas. Poucos foram os que vislumbraram esse universo, a maioria preferiu a rota confortável do aniquilamento pela importação desenfreada de estéticas alienantes.

A Amazônia indígena é um anátema, um purgatório onde culturas inteiras se esfacelam no silêncio e no esquecimento. E quando esta entidade heróica e sofredora deixar de existir, será necessário encontrar outro nome para o vale: já não teremos mais Amazônia. Mas a Amazônia é paciente, ela já viveu milênios. Para os índios, que sofrem e morrem esses 300 anos de presença “civilizada”, isso não é mais que alguns séculos no grande tempo dos milênios. Outras ameaças já atravessaram seus caminhos, se bem que nenhuma tivesse o cristianismo e o financiamento das ONGs internacionais. Todos nós já fomos índios uma vez na vida. Nossa imaginação infantil nos cobriu um dia a pele de pinturas e tivemos um cocar de penas. Brincamos de peles vermelhas que o cinema estadunidense “glamourizava”, escondendo a tragédia. Éramos crianças e não sabíamos que aqueles exóticos seres poderiam um dia pular da tela para os jornais de nosso café da manhã. Aqueles corpos, que tombavam como moscas sob a mira de um inesgotável revólver de herói, não eram sombras de matinê. Nos Estados Unidos, um século depois do último confronto sangrento, quando já não restavam senão algumas centenas de peles vermelhas aviltados e uma ecologia ameaçada pelo lixo industrial, começavam a compreender o significado da grande tragédia. Nós, os brasileiros, quisemos esquecer, cobrir a incômoda situação com os velhos argumentos de um progresso que sustentou os pioneiros do século XIX e, hoje, sofre severos reveses. Estamos persistindo no mesmo caminho cego da depredação. Vendados pela ideologia do progresso, ninguém toma em consideração esses filhos incômodos de uma humanidade primitiva que impedem o caminho da sociedade até o lucro. E, se somos aparentemente donos do maior poder de persuasão, o que são algumas centenas de estranhos homens armados de bordunas para impedir uma estrada? Afinal, não é com estradas que se faz um país? Não são elas as artérias do progresso e da integração, dignas de sonetos e discursos? Nos últimos séculos, a Amazônia tem experimentado o encontro nada pacífico entre duas formas de cultura. O resultado será um beco sem saída, ou o nascimento de uma nova cultura compatível. Betty J. Meggers, no ensaio Amazônia, a Ilusão de um Paraíso, sintetiza assim o drama regional: A Amazônia é /.../ um laboratório apropriado para o estudo da adaptação cultural. Durante os últimos milênios, foi alvo de dois sucessivos e distintos tipos de utilização humana. O primeiro se desenrolou sob a influência da seleção natural, resultando dos ingredientes trazidos pelos primeiros homens que povoaram há alguns milênios antes da era cristã. O segundo, introduzido no princípio do século XVI, foi um sistema de exploração controlado do exterior, que não apenas destruiu o equilíbrio anterior mas impediu o estabelecimento de um novo equilíbrio. /.../ A história, no entanto, não termina aí. A Amazônia de hoje é um lugar bem diverso do que era anteriormente a 1500. E não porque o clima e a topografia tenham mudado sensivelmente, mas porque o desenvolvimento cultural sofreu alterações drásticas. A degradação que se operou no hábitat, sobretudo no decorrer dos últimos 50 anos, demonstra claramente a relação cultura/meio ambiente em sua forma mais desarmoniosa. A persistência do mito da produtividade ilimitada, apesar do vergonhoso fracasso de todas as iniciativas em grande escala para desenvolver a região, constitui um dos mais notáveis paradoxos do nosso tempo. Firmemente sustentados pelo ideal do avanço econômico, não fazemos mais do que seguir a tradição espoliadora. Pomos abaixo a maior floresta do planeta, sem ao menos conhecermos as conseqüências desse gesto, para alimentarmos a voracidade das grandes empresas monopolistas. E para isso é necessário limpar o caminho de índios obstinados e preguiçosos, pois nada mais obstinado e preguiçoso que essa gente que permitiu se recusar, através do tempo, os favores da “civilização e do conforto”. Nossos dominadores portugueses já nos mostraram os métodos e, como hoje somos mais sofisticados, não necessitamos, na maioria das vezes, recorrer às “guerras justas”. Aprendemos muito com Dachau e Treblinka, assim como recebemos inestimável lição dos jesuítas. Vejamos como se construiu essa cultura híbrida da qual somos todos herdeiros. Um soldado lusitano, investido de poeta, inaugurou essa nova tradição cultural de uma maneira sintomática. Henrique João Wilkens, autor de A Muhraida, louvou a subjugação da nação Muhra pelas tropas portuguesas, criando uma poesia do genocídio. Os narradores dos primeiros anos já haviam plasmado uma região pessoal, uma Amazônia particular e necessariamente vinculada aos apetites coloniais. Expressão de interesses bem definidos, não é de estranhar o susto que Cobra Norato provocou no Brasil. Para os que haviam se acostumado com a retórica de Alberto Rangel, o poema de Raul Bopp era um espanto: Esta é a floresta de hálito podre parindo cobras Rios magros obrigados a trabalhar A correnteza se arrepia descascando as margens gosmentas Raízes desdentadas mastigam lodo Num estirão alagado o charco engole a água do igarapé Fede O vento mudou de lugar Um assobio assusta as árvores Silêncio se machucou Cai lá adiante um pedaço de pau seco: pum Um berro atravessa a floresta Chegam outras vozes O rio se engasgou num barranco Espia-me um sapo sapo Aqui tem cheiro de gente Quem é você? Sou a Cobra Norato Vou me amasiar com a filha da rainha Luzia O poeta modernista atravessava a fronteira e se aproximava do grande mistério, assim como outro modernista, Mário de Andrade, que, tomando as narrativas heróicas registradas por Koch Grunberg, sintetizou o homem brasileiro na figura de Macunaíma. Enfim, um poeta gaúcho descobriu a linguagem da terra onde “silêncios imensos se respondem”, e um paulista elaborou a insinuante aventura, sem eufemismos, contada por um anônimo informante. Este informante, perdido hoje na memória, fez muito mais pela cultura amazônica do que todos os artistas ditos civilizados. Foi por meio desses dois momentos de descoberta, creditados ao movimento modernista, que a Amazônia pôde se insinuar e transformar criadoramente a literatura e a cultura nacionais. Raul Bopp e Mário de Andrade encontraram a amplidão rústica, a crueza sensível e a elegância de um universo que seduziu Ermanno Stradelli. Foi com este fidalgo, etnógrafo, rico, corajoso - um herói romântico típico da Amazônia-, que este mundo sensual e lírico começou a ser ordenado dentro de uma convicção mais artística do que etnográfica. Daí a grande injustiça de terem condenado Stradelli como simples fantasioso, um amador deslumbrado que confundiu tudo. Seus livros, como Leggenda del Taria ou o belíssimo registro da saga de Jurupari, antecedem Raul Bopp na narração acessível a esses imemoriais acontecimentos. Leggenda del Taria lembra muito o antigo romance de amor, um gênero literário que crava suas raízes na mais cara tradição literária italiana. As descrições em versos do cenário, os gestos cavalheirescos, a renúncia final dos contendores frente à carnificina fazem desta saga uma fábula “mileseaca” do Rio Vaupés. Stradelli encontrou na narrativa fabulosa dos tariana uma linguagem apenas nascida, como é de nascimento o êxtase de Raul Bopp. E não é por pura associação de idéias que Nunes Pereira intitula sua monumental obra de Moronguetá, um Decameron indígena. Sem interferir na redação dos mitos, Nunes Pereira registra um estilo rico, matizado e sem grilhões. Um registro de mito e comportamentos que, para Lévi Strauss, “estocam e transmitem informações vitais assim como os circuitos eletrônicos e a fita magnética de um computador o fazem”. Reconhecendo esta autoridade do mito, poetas como Stradelli defendem a primeira realidade da região, realidade maior e mais relevante, pela qual está determinado o próprio destino da Amazônia. Conhecendo isto, estes “segredos profundos, sedutores e envolventes como certos cipós que se cobrem de flores para fingir fragilidade”, como bem escreveu Câmara Cascudo a respeito de Stradelli, descobrimos que vivemos num mundo onde o mito ainda permanece, e o relacionamento do homem com a natureza é ainda o mesmo dos deuses com a sua criação. Mas hoje os deuses foram banidos para a penitenciária da arte; o status ontológico do mundo está traduzido pelo potencial de energia elétrica. Uma ideologia de avanço deletéria que nos chega truncada e mal assimilada por tecnocratas colonizados, pelos políticos conformistas que se comportam como macacas de auditório do irracionalismo capitalista. Os povos autóctones e suas múltiplas culturas estão com os dias contados. Na Amazônia, como no resto do continente, a civilização ocidental vem exercendo uma de suas mais competentes performances: o massacre de “primitivos”. Da famosa história dos 24 dólares de Manhattan, passando pela cuidadosa ablação da civilização asteca, até o mais recente conflito na estrada Manaus-Caracarai, nossa civilização tem se mostrado incansável. O etnocídio não é um acontecimento isolado, é uma das muitas constantes aterradoras de nossa cultura e civilização. É um fenômeno importante para entendermos a história em sua totalidade, para questionarmos os nossos fundamentos e a validade de nossa pretensão. Nossa Amazônia está marcada profundamente pela presença dessas culturas autóctones e o problema se coloca de maneira assustadora. Durante os séculos de presença “branca”, o que se tem visto é o constante malogro tecnológico. A civilização ocidental, gerada num clima temperado e numa realidade social diferente, tem se mostrado incapacitada para resolver o problema tecnológico suscitado pela região. O mesmo tem acontecido com os artistas “civilizados”, que nunca resolveram os enigmas da linguagem regional. A tecnologia ocidental tem se atolado na depredação desenfreada, mas seus sofisticados instrumentos emudecem com a umidade. Para que os primeiros portugueses sobrevivessem em nossas condições ecológicas, foi necessária uma absorção de padrões culturais autóctones. Infelizmente, não é apenas o malogro tecnológico que tem acompanhado a experiência “civilizada”. As aberrações são numerosas. Basta que nos livremos do conformismo da sociedade de consumo para constatarmos o que se passa nas ruas de Manaus. A capital amazonense se transforma rapidamente num apêndice infectado, centro perfeito para a velha luta entre glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Na clínica médica isto tem um nome: leucemia. O choque de brancos e vermelhos leva ao extermínio destes últimos. A semiologia é clara: a vitória dos brancos é a morte do organismo. Vilipendiados, os índios sempre representaram uma presença inquietante. Para os primeiros colonos portugueses, eles eram os senhores absolutos da região. Eram os índios representantes de uma humanidade degradada, os únicos que haviam conquistado o status de uma cultura que falava em todos os níveis a linguagem da Amazônia. Apropriando-se dos métodos indígenas, os colonos, ao mesmo tempo que fundaram nossas bases sociais, estabeleceram um conflito. Este conflito preside ainda hoje a problemática da região. Os índios, no entanto, não colocam em risco a estabilidade ecológica. Nossa cultura, que se considera superior, está transformando a região num deserto. Sempre obstinados na defesa de suas próprias vidas, e, portanto, na defesa da região inteira, os povos autóctones morrem com ela. No século XVIII, nos anos que precederam a forte repressão contra o tuxaua Ajuricaba, milhares de índios perderam a vida. Belchior Mendes de Morais, que comandava a repressão, no intuito de evitar a adesão de populações pacíficas ao caudilho manaú, destruiu pelo ferro e pelo fogo cerca de 300 malocas no vale do Rio Urubu. As populações indígenas daquela região ainda conservam na memória esse ato civilizadíssimo de Morais. Na mesma época, uma epidemia de varíola, trazida pelos higiênicos soldados lusitanos, ceifou a vida de 40.000 índios de diversas culturas. Quase a população de Manaus na década de 30. No Rio Carabinane, afluente do médio Rio Negro, ainda é comum o puro trucidamento de waimiris e atroaris pelos mateiros e comerciantes. Os grandes manaú desapareceram para sempre, os baré se pulverizaram pelo alto Rio Negro. Os cauaiua-parintintim foram destribalizados e um de seus tuxauas montou um bordel no rio Madeira. Os mawé esqueceram o significado das inscrições do Porantim, o remo mágico. Um bispo salesiano, para horror dos velhos tukano, promoveu a profanação pública das flautas sagradas de Juru-pari, na frente dos não iniciados e das mulheres. Vivendo na região há milênios, os aruaque, os tukano, os caribe, os tupi, os pano jamais chegaram a ameaçar a existência dos quelônios, como os brancos em pouco mais de 200 anos de caça desenfreada. Os portugueses e seus descendentes instalaram um sistema de pilhagem aos quelônios tão completo, que hoje eles estão prestes a optar pelo destino do pássaro dodó. Nas margens das grandes estradas, a inofensiva preguiça está encontrando o mesmo fim, como os grandes sáurios, o peixe-boi, diversas plantas e alguns mamíferos de porte como o veado galheiro. Semelhantemente, nos centros urbanos criados pelos colonialistas, evoluíram os cancros que temos hoje: sem nenhum respeito pelo meio ambiente, há queimadas e desmatamentos desnecessários, além de conjuntos habitacionais vergonhosos e, na superestrutura, mostram-se as maravilhas culturais que bem conhecemos. A região começou a ser destruída e estamos assistindo estarrecidos aos últimos estertores. A pacificação do índio não passa de monstruosa hipertrofia dos velhos métodos coloniais europeus. Os conceitos de civilização e barbárie foram herdados da autocracia escravagista romana: trata-se de conceitos elaborados pelos gregos e aperfeiçoados pelos romanos. Bartolomé de Las Casas, preocupado com o destino dos mexicanos nas mãos dos espanhóis, enunciou a ambigüidade do conceito de barbárie. Ele sabia que, para os gregos, o bárbaro era um povo que não falava ou falava mal o grego. Las Casas, tomando isso em conta, reconhecia a alteridade dos mexicanos. Os índios eram bárbaros para os conquistadores por não falarem espanhol; também os conquistadores o eram reciprocamente para os mexicanos. Um outro lado da barbárie era a existência de um poder tirânico que subjugava as massas. Mas os mexicanos aceitavam a ordem social com a maior naturalidade. Por último, Las Casas sabia que Aristóteles tinha reduzido o conceito de tal modo que este parecia inerente à natureza humana, sendo a barbárie o sinal do não humano ou do pré-humano. Essa redução servia para o filósofo justificar sua teoria de escravo natural, para legitimar a diminuição de povos livres e escravos no processo de expansão da Grécia antiga. Mas os mexicanos não pareciam pré-humanos; eram cordatos, gentis, falavam uma língua suave e rica, possuíam ciência e poesia, uma moral estruturada e uma religião. Por tudo isso, Bartolomé de Las Casas passou a defender a barbárie como uma ignorância provisória pela qual passariam todos os povos antes de atingirem o cristianismo. O pensamento de Las Casas, “etnocidiário”, representava um avanço em relação ao clima de declarada hostilidade aos “bárbaros”: a mesma hostilidade que movera a Pax Romana contra os povos do norte da Europa e contra o Oriente. Sabemos que, séculos mais tarde, esses “bárbaros” arrasaram Roma e transformaram a civilização. Foram eles que derrubaram para sempre a sociedade escravagista romana e, aliados a um cristianismo menos judeu, construíram o feudalismo. Não se pode dizer que a Idade Média tenha sido menos monstruosa que os séculos romanos, mas representou um passo significativo na História, uma mudança perpetrada pela presença de povos considerados primitivos e até então vilipendiados. No século XVIII, com o conhecimento mais detalhado dos povos americanos, Rousseau, Diderot e os enciclopedistas armaram-se de provas para investir contra a estrutura feudal. A descoberta e o contato com povos que não possuíam propriedade privada e consideravam o ouro como simples calhau e que produziam uma poesia altamente elaborada, deu fundamento para os enciclopedistas iniciarem um novo conceito de sociedade, de moral e de sistema político. Os índios brasileiros que tinham conversado com Montaigne, ainda na época de Carlos IX, e que haviam mostrado horror pelas desigualdades da sociedade francesa, surpreendendo o grande ensaísta, não sabiam que estavam minando uma sociedade e iniciando um processo de subversão que culminaria com a queda da Bastilha e a Declaração dos Direitos do Homem. Eis porque somente a falácia ou a ignorância podem ainda sustentar os velhos conceitos de civilização e barbárie. A manutenção desses conceitos revela preconceitos de classe e interesses inconfessáveis. É preciso voltar para a Amazônia e, reconhecendo a sua agonia, procurar restaurar a sua verdade por um consciente trabalho de solidariedade. Não podemos mais permitir que a região seja considerada uma categoria do exótico; desta maneira evitaremos que sua exploração também se torne um desfrute. Um conhecimento mais aprofundado das culturas autóctones derruba por terra as velhas pretensões etnocentristas. Como classificar de bárbaras culturas que produziram páginas literárias como as que estão reunidas por Nunes Pereira em Moronguetá, um Decameron indígena? Como classificar de primitiva uma civilização que ainda reúne o dionisíaco e o apolíneo numa só força criadora? Entre os índios não há separação entre trabalho manual e intelectual, entre poeta e filósofo, entre vida e ser. Em contrapartida, como outorgar o estatuto de civilização superior a quem fabrica campos de concentração e reduz metade da população da Terra ao estado de inanição? Defendendo a terra em que vivem, integrados nela por uma estrutura que os mitos da civilização ocidental dizem pertencer à “Idade do Ouro”, os índios nos colocam em xeque diariamente. Eles não são apenas obstáculos aguerridos que se postam no caminho de nossas estradas. São homens que nos apontam o absurdo de nossa condição de entes submetidos à civilização da ganância e da repressão. Para Betty J. Meggers, em Amazônia, a ilusão de um paraíso, não há outra alternativa além de tomar a região em sua peculiaridade, porque ela já conta com uma vivência cultural rica que nos prova, entre outras coisas, que o sistema de propriedade privada é inadequado para a situação fluida do meio ambiente. A descoberta da Amazônia pelos exploradores europeus no século XVI iniciou um período de rápidas e drásticas mudanças. Doenças novas e mortais dizimaram a população indígena e as atitudes culturais estrangeiras substituíram aquelas que se tinham criado durante milênios de seleção natural. Aos olhos dos estrangeiros, a Amazônia era principalmente uma fonte de produtos exóticos que podiam ser vendidos por preços elevados e o fito de lucros imediatos teve primazia sobre as vantagens da produtividade a longo prazo. Os recém-chegados mantiveram sua dieta alimentar tradicional preferida, constituída de carne, arroz e café, e continuaram a se comportar como uma extensão da sociedade européia na qual uma divisão de trabalho altamente diversificada se ligava a um complexo sistema de troca comercial. Como o acesso ao mercado se tornou uma preocupação básica, o povoamento se concentrou nas margens do rio, deixando o interior inabitado, a não ser por alguns remanescentes esparsos de tribos indígenas. A mistura racial criou uma combinação biológica composta de brancos, pretos e índios, mas a integração cultural não obteve o mesmo êxito. Salvo algumas exceções, como a construção de casas, os gostos e as ferramentas de origem européia prevaleceram sobre os dos indígenas. Artigos essenciais, tais como roupa, redes, utensílios de cozinha, facas e machados, só eram conseguidos através de compra. Como a borracha, os couros, a castanha-do-pará e outros produtos da floresta, de valor de troca, rendiam pouco por homem empregado, pouco tempo sobrou para as atividades de subsistência. Resultou daí um declínio na qualidade da alimentação que, por sua vez, reduziu a resistência às enfermidades. A ocupação da Amazônia depois do descobrimento foi um desastre ecológico, dando início a uma incompatibilidade acelerada entre a cultura e o meio ambiente. Foi também um desastre do ponto de vista humano, pois condenou a população de origem européia a uma existência triste e desoladora na qual a sobrevivência física se transforma em preocupação dominante. É hora de meditarmos sobre essa inglória batalha de civilizações onde, aparentemente, a mais forte sempre vence. Nossa cultura, como parte da totalidade, vem se emasculando nessa luta. É preciso que extrapolemos o conformismo colonizado por uma maior aproximação com a verdade regional. A Amazônia estará livre quando reconhecermos definitivamente que essa natureza é a nossa cultura, onde uma árvore derrubada é como uma palavra censurada e um rio poluído é como uma página rasurada". |

|

"070 - caboclos de Prainha verde (perto de Prainha, Rio Amazonas)"

(http://www.flickr.com/photos/55873247@N00/243228052)