O conde Claus Philip Maria Schenk von Stauffenberg foi um dos principais líderes da conspiração que não logrou sucesso em julho de 1944.

Qu’on pose la question aux aficionados : est-ce le cachetero qui tue le taureau ? Quand il plante son poignard entre les deux cornes, la bête meurt foudroyée. Mais que pourrait ce boucher si le matador n’avait d’abord donné l’estocade ? Et cet orgueilleux, qui récolte les vivats de la foule pour ce coup d’épée chirurgical, serait-il encore debout si les picadores et les banderilleros n’avaient d’abord épuisé et saigné le taureau ? Du picador, du banderillero, du matador et du cachetero, qui est le bourreau ? Bien malin celui qui peut le montrer du doigt et déclarer sans trembler : c’est lui qui a tué. Danton est mort six fois. Les hommes meurent ainsi. Il faut plusieurs clous pour fermer un cercueil. Qui discerne le premier coup de marteau dans le brouhaha de l’existence ? Qui s’inquiète du second ?

Picadores y Banderilleros

Mai 1763. Le temps se fait printanier à Arcis-sur-Aube, dans cette campagne champenoise où le petit Georges Danton va sur ses quatre ans. La vie ne lui réserve que des surprises : il n’est pas encore sevré. Comme le veut la coutume, sa première nourrice est une vache. En plein air, allongé sous ses lourdes mamelles, il la soulage comme il peut. Sa menotte serrée sur un pis, il tête.

Si partout ailleurs la France vit au rythme des saisons, c’est un peu différent ici, tant cette région pouilleuse et crayeuse souffre de la stérilité de ses sols. Georges est encore trop petit pour laisser son regard s’égarer au plus profond des plaines. Arcis-sur-Aube se tient à l’écart des grandes routes qui mènent vers Troyes et Paris, capitale lointaine. Ici un clocher, là un moulin, plus loin un enclos. Un millier de pauvres villageois se terrent dans ces fermes et ces chaumières recroquevillées sur elles-mêmes, comme pour se protéger du vent. Après chaque averse, les ruelles en terre battue ne sont que fange et boue.

Mais aujourd’hui, il fait presque beau ; la brise remue les feuilles. Le lait tiède coule dans la gorge du petit Danton. L’enfant se régale. Dans la plénitude de son innocence, il ne soupçonne pas qu’il excite déjà la convoitise. Le son d’un lourd galop lui fait lever la tête : un taureau le charge, lui, l’enfant minuscule. Il n’a le temps de rien, sinon de sentir d’instinct qu’il va mourir. Une masse furieuse d’une demi tonne le renverse dans un affreux beuglement de mâle contrarié. Le petit hurle, se débat, se protège le visage, tandis que l’autre le piétine et fouille son corps avec ses cornes. Dans sa bouche, le goût du sang se mêle à celui du lait. On le ramasse évanoui, le visage en lambeaux.

De ce sevrage sanglant, Danton hérite d’une lèvre déchirée. Toute sa vie durant, il doit à ce jour un sourire grimaçant, semblable à une plaie jamais refermée.

À Arcis-sur-Aube, comme partout ailleurs, on s’échine sur le soc de la charrue pour remuer la glèbe. On naît avec les mains calleuses, déjà prêtes à acquitter le cens. De ce quotidien pitoyable, on a su se protéger rue de Vilette, chez le procureur d’Arcis. La belle maison abrite un bourgeois qui aurait pu rester gueux dans une autre vie, taillable et corvéable à merci, à l’image de son père, paysan à Plancy. Mais le grand père Danton n’a servi ni d’exemple à son magistrat de fils, ni de modèle à son petit-fils Georges qui, pour l’instant, trottine encore parmi les mauvaises herbes.

Sa première revanche, il tente de la prendre trois ans plus tard. Dans sa tête d’enfant, il a naïvement identifié l’ennemi dans le pré voisin où un taureau broute avec nonchalance. Est-ce celui qui lui a élargi la bouche ? Peu importe. Si ce n’est lui, c’est donc son frère. Du haut de ses sept ans, un bâton levé au ciel, il se jette sur l’animal avec une témérité que peuvent lui envier les matadors les plus applaudis. Mais il n’a pas le temps de toréer car, après avoir posé sur l’enfant son regard jaune, c’est pour le bestiau une formalité que de le bousculer, de le piétiner. Georges entend craquer les cartilages de son nez. Comme si le règne animal s’acharnait à détruire l’œuvre de sa mère, son visage est à nouveau démoli. Splendide monument que ce nez boursouflé, effigie d’une écrasante laideur.

Deux ans plus tard, non content de s’être créé des inimitiés parmi la race taurine, le petit Danton s’en prend à la race porcine. Armé d’un fouet ridicule, il passe l’une de ses colères d’enfant sur un troupeau de porcs. Il les poursuit, furieux et enragé, comme excité par les cris aigus que suscitent ses coups répétés. Mais soudain, il manque d’assurance, perd l’équilibre : les porcs le renversent. À nouveau l’enfant est piétiné, son visage est un étal de viande informe. Et quand les chairs hachées cicatrisent, il est un peu plus défiguré encore.

Mais la nature acharnée n’a pas fini de lui résister. Quand Georges n’est pas déséquilibré sur le plancher des vaches, il l’est dans l’eau, où il manque un jour de se noyer. On le repêche glacé. D’autorité, on le cloue au lit. Et c’est là que, gagné par une fièvre maligne, la petite vérole achève de l’égratigner. La maladie éruptive creuse d’indélébiles crevasses sur la peau de l’enfant. Rongée, piquée, mordue par la variole, sa physionomie en gardera les traces à jamais.

À défaut d’un visage symétrique, Danton a les épaules larges. Il a beau arborer une gueule impossible, il est taillé en athlète. C’est qu’avec le temps, il est devenu bon nageur. À Troyes, il participe aux compétitions de natation et traverse la ville à la nage dans les deux sens. Mais sa musculature a beau se développer, il sait à quoi s’en tenir. Quand il cherche le regard d’une fille, il guette une réponse, un démenti. En vain. Il sait qu’il n’est pas beau.

À vingt-et-un ans, quand il doit rejoindre Paris pour entrer comme clerc à l’étude de Vinot, procureur au Parlement, Danton ne fait pas que gagner la capitale : il quitte aussi cette campagne champenoise dont l’hostilité lui a été tatoué à même la peau. Ce départ, c’est la préface de sa vie qui s’achève. Quand sa mère l’accompagne à la voiture de poste, elle comprend que son fils Georges part pour longtemps. Alors elle pose sur lui un long regard, l’un de ces regards appuyés que l’on réserve aux gens qui vont partir pour de bon. Elle n’a jamais eu l’occasion de regarder, avec autant d’intensité, cet enfant qu’elle a vu grandir. Mais elle s’assombrit, son front se froisse. On lit dans ses yeux une inquiétude. Est-ce bien son petit Georges qui part pour Paris ? Elle cherche les traits de l’enfant sous les traits du jeune adulte qu’il est devenu, mais elle peine à les retrouver, sous tant de blessures. Quel palimpseste que le visage de celui qu’elle a mis au monde ! Quelle injure adressée au portait original ! Il n’y a guère que dans l’éclat de ses yeux noirs et perçants qu’elle reconnaît l’enfant qui lui est sorti du ventre.

* * *

1792. Le temps a passé depuis que la voiture de poste a quitté Arcis-sur-Aube avec fracas. Danton a trente-deux ans. De ce corps qui est le sien, il s’est fait un ami. On le sent quand, les jambes plantées dans le sol, il invective la foule des sans-culottes. Quand il prend la parole devant un auditoire, ce n’est pas seulement par le choix des mots qu’il obtient la contagion du respect, mais aussi par la posture de son corps, indissociable de son éloquence. À la Convention, il aboie, souffle, transpire. Il a le verbe haut. Il a le verbe rapide. On aime à l’écouter et on tremble quand son regard pénétrant se promène sur l’auditoire. Quand il bat l’estrade, c’est dans ses postures et dans ses allures qu’il vient puiser son assurance. Il parle debout, jamais assis. Alors les phrases qu’il assène retentissent comme des vérités saignantes. Si tantôt il chuchote, comme pour livrer une confidence et s’assurer de la qualité du silence, c’est pour mieux rugir aussitôt, faire crépiter les mots suivants, déployer cette énergie dans laquelle chaque auditeur vient puiser un nouvel élan.

Quant à son visage au relief accidenté, le citoyen Danton en a fait son meilleur atout de séduction. De ce faciès écorché se dégage une impression d’harmonie et de force. Son animalité est au principe même de l’élégance qu’on lui reconnaît. Quand il regarde une femme, elle semble s’allumer. Quand ses yeux s’en détournent, une ombre passe et elle paraît s’éteindre. C’est qu’il a le désir cru et l’appétit sincère. Des femmes, il prend tout, il aime tout. Quelle énigme que cet homme sanguin, laid à mourir, qui en obtient si facilement la défaite.

On chuchote dans certains salons que Danton est un décadent, un corrompu, versé dans l’art des perversions les plus diverses, habitué aux excès de table à l’heure où le petit peuple crève la faim. Comment admettre que le même homme dénonce à midi les privilèges auxquels il goûte le soir même ? Et pourtant, cette vie parfois dissolue est la fenêtre ouverte par laquelle il reprend sa respiration, parvient à supporter l’air vicié des assemblées où se construit son œuvre politique. Inventer une société nouvelle est si compliqué, tandis qu’il est tellement facile de satisfaire une bouche ou un sexe.

Mais ce matin, alors qu’il s’amuse au Palais Royal avec une courtisane, le vin rouge vient à manquer. Le jour va se lever et il fait soif, au point qu’il accepterait la pire des piquettes. Il est des matins au Palais Royal où même le vinaigre se fait rare. Au lieu de vin, sa main rencontre une cruche. Il y plonge un œil : c’est blanc. Il y trempe un doigt et le porte à sa bouche : du lait. Il s’en accommodera. Il lui semble pourtant qu’il y a quelque chose d’anachronique et de contradictoire dans le fait de boire du lait quand on a sur ses genoux une femme dénudée, à moitié endormie. Surtout quand cette femme n’est pas Gabrielle, son épouse adorée, la mère de ses enfants, qu’il trompe régulièrement, et qu’il aime pourtant plus que tout au monde. Mais il ne se méfie pas davantage. Il a tort. À la première gorgée du liquide, un réflexe le surprend. Il lève des yeux inquiets et regarde autour de lui, sans même savoir ce qu’il cherche.

Ce qu’il cherche soudain ? On le lit dans ses yeux. C’est le regard d’un enfant de quatre ans qui se demande si un taureau le charge. Ce sont les yeux d’un enfant minuscule qui se demande s’il va mourir déjà.

Matador

Février 1793. Dans la forteresse de Condé où il a été envoyé par la Convention, Danton reçoit un message griffonné, presque illisible. La signature l’inquiète : c’est son beau-frère Charpentier qui lui écrit, quoi ? Que Gabrielle est gravement malade. Que la femme qui vient de mettre au monde son quatrième fils se meure. Danton en perd la voix. Il est déjà sur la route. Il fonce jour et nuit sur Paris, angoissé, la peur au ventre, avec l’énergie d’un enfant qui ne veut pas qu’on l’abandonne. Il harcèle le postillon pour qu’on brûle les étapes, il fouetterait lui-même les chevaux s’il le pouvait. Il est incapable de dormir. Une seule pensée : Gabrielle, Gabrielle.

Après plusieurs heures de route, alors que l’aube blanchit le ciel, la diligence franchit enfin les portes de Paris. À peine est-il devant chez lui qu’il monte déjà les escaliers en courant. Il déboule dans l’appartement, échevelé, complètement abruti par le voyage. Les pièces sont vides, atrocement vides. Hébété, fou d’inquiétude, il va et vient comme une bête en cage. Il hurle de peur. Il dévale les escaliers et court chez son beau-frère. La nouvelle le foudroie : Gabrielle n’est plus depuis plusieurs jours, on l’a enterrée déjà. Danton s’effondre. Autour de lui, le silence. Quels mots prononcer pour consoler ce géant recroquevillé sur lui-même, cette masse de muscles qui bientôt se met à trembler, secouée par ses propres sanglots ?

Danton n’arrive pas à comprendre. Quoi ? Il ne la reverra donc jamais, cette femme dont le doux visage était son plus grand réconfort ! Elle qui apaisait sa folie, rassurait ses doutes et ses inquiétudes, elle dont il avait tant besoin pour garder foi en l’être humain, elle qui lui a donné un quatrième fils avant de mourir les seins pleins de lait, il ne doit jamais lui dire adieu ?

La douleur est trop forte. Sa colère monte. Dans ses yeux, c’est l’incendie. Il veut la revoir encore. Il doit. Il exige.

Autour de lui, on se tait. On le croit fou. Il a un regard d’ahuri, le visage rouge, les poings serrés. On ne le reconnaît pas.

Sa résolution semble prise. Il descend les escaliers quatre à quatre. Il court chez le curé de Saint-André-des-Arts. Il le supplie de l’accompagner au cimetière Sainte Catherine. Il se fait si convaincant qu’on accepte timidement de le suivre.

C’est l’hiver et la nuit tombe sur Paris. Au cimetière, réunis devant la tombe de Gabrielle, les fossoyeurs ne comprennent pas ce qu’on leur ordonne de faire. Comment ? Mais cette femme est sous terre depuis sept jours déjà. On sait ce que cela signifie. C’est folie que de vouloir la déterrer. Mais Danton se fait pressant, autoritaire. Toujours convaincre ! Toujours discuter ! Il en a assez. Il s’empare d’une pelle et commence à creuser la terre. Comment résister à ce forcené, ivre de peine, que rien ne semble pouvoir arrêter ? Le curé adresse un signe de consentement aux fossoyeurs, pour qu’ils se mettent à l’ouvrage.

À la lueur des torches, on n’entend guère que le bruit des pelles qui creusent la terre. Bientôt, celle de Danton rencontre une résistance. Il lâche son outil et finit de déblayer à pleines mains. Et c’est là, au fond du puits qu’il vient d’ouvrir, que surgit Gabrielle, comme enfantée par la terre. Il la soulève et referme ses bras sur elle. Danton sanglote, presque soulagé. Il a retrouvé sa Gabrielle. Puisqu’elle a profité de son absence pour déménager ici, c’est à son chevet qu’il vient lui dire adieu pour toujours. Elle est glacée. Qu’on lui passe une torche ! À la lumière dansante du flambeau, il promène son regard sur Gabrielle : il tressaille à cette vision d’horreur. Elle a des plaques noires sur le visage et sur les mains. Ses joues sont creuses, putréfiées. Elle suinte par tous les pores de sa peau. Elle est déjà dévorée par les vers et elle pue atrocement. Danton réalise l’étendue de son impuissance. Il attrape Gabrielle sous les aisselles et la hisse hors de la fosse. D’un geste, il fait signe d’approcher à Claude-André Deseine. Il l’a fait venir de force car il a l’intention de lui confier une tâche immense. Sourd-muet de naissance, Deseine est l’auteur des célèbres bustes de Robespierre et Mirabeau. C’est à ce sculpteur renommé, réveillé au beau milieu de la nuit, amené au bord d’un tombeau béant, qu’il demande de mouler le visage de celle qu’il a aimé plus que de raison.

Sans poser de questions, le sculpteur accepte de prendre le masque de la défunte. Consciencieux, il ne s’arrête pas à ce moule inexpressif. Il pose de longs regards sur le visage sans vie, et à la faveur de son immobilité cadavérique, façonne son portrait. La nuit s’écoule. Peu à peu, sous les mains de l’artiste, le visage de Gabrielle s’anime. Au petit matin, Gabrielle sourit. Ses yeux reprennent vie. Ceux de Danton s’embuent de larmes.

Cachetero

Avril 1794. Assis derrière les murs épais de sa cellule, Danton écoute les bruits de la Conciergerie. Le dédale de couloirs et d’escaliers lui renvoie l’écho d’un brouhaha permanent, mêlant cris de détresse, pleurs, cliquetis de portes, jurons de gardien. Quelques fois, quand le silence se fait, il entend couler la Seine, toute proche. Quelle crapaudière que ce lieu humide, infesté de rats, où règne l’odeur aigre de la pisse ! Mais ce qui rend l’endroit désespérément triste, c’est la lumière dans laquelle il baigne, un demi-jour blafard, toujours égal. On dit de la Conciergerie qu’elle est l’antichambre de la mort. Bel euphémisme, pense Danton, pour ce piège que Robespierre a tendu à son intention. Il n’a pas été épargné par le Comité de salut public, par l’intégrisme de sa terrible logique qui, à l’échafaud, envoie les meilleurs élèves de la Révolution. Il est de ceux-là et on doit le guillotiner à cinq heures de l’après-midi. Bientôt sans doute.

Depuis qu’on a refermé sur lui la porte cloutée de sa cellule, il n’a pas trouvé le sommeil. Il pense aux amis qu’il a entraînés dans sa chute, à Camille surtout. Il pense à Robespierre qui l’a trahi de sang froid. Il pense à ses enfants qu’il ne reverra pas. Il pense à la Révolution qui retiendra peut-être son nom. Il pense à sa mère, à ceux de son village, à tous ceux qui pleureront. Mais surtout, il ne peut chasser la vision d’horreur de la machine qui l’attend place de la Révolution. Ses yeux courent sur les montants de l’instrument, dressés comme à l’assaut du ciel. Ils suivent la descente du couteau dans ses rails. Il entend le glissement métallique de la lame, le son mat de sa nuque tranchée. Il voit son cou pantelant. Il pense au poids qu’aura sa tête sous le poing fermé du bourreau quand il la soulèvera hors du panier.

Mais la porte s’ouvre et il n’est pas encore mort. On le conduit pour sa dernière toilette. On découpe le gros drap de sa chemise crasseuse pour en élargir le col. On lui rase la nuque pour laisser la voie libre à l’autre, celui qu’on nomme le rasoir national.

Il est quatre heures précises quand il sort de la conciergerie, les mains attachées dans le dos. Au-delà des grilles du Palais de Justice, on entend les rumeurs de la foule. Deux charrettes attendent dehors. Il monte dans la première, avec les « politiques ». Lentement, la charrette se fraie un passage au milieu de la cohue. Elle traverse le Pont-au-Change, débouche sur le quai de la Mégisserie, puis tourne dans la rue de la Monnaie. Partout on se presse aux fenêtres, on le montre du doigt. Déjà le cortège funèbre s’engage dans la rue Saint Honoré. Dieu que le trajet est court.

Danton, plongé dans une sombre rêverie, est loin de cette agitation bruyante autour de lui. Il songe que sa mort est toute proche, que rien ne peut plus l’empêcher. Et tandis qu’il se fait à lui-même cette réflexion, quelques minutes à peine avant de s’allonger sur l’échafaud, l’incroyable surgit. Il ressent au ventre comme une gêne. D’abord il interprète cette sensation comme de la peur. Lui qui bombe le torse, qui garde la tête haute, qui défie les badauds du regard, il a peur.

Mais voici qu’il doute : il ressent dans son ventre comme un vide qui supplie. Il connaît cette sensation. Dans un tel moment, il ne veut pas y croire. Allons ! En de pareilles circonstances, c’est tout simplement impossible.

Mais la sensation persiste. Et Danton comprend. Et Danton sourit. Et Danton réalise le bonheur de cette dernière ironie : cette sensation de vide à l’estomac, c’est son ventre qui réclame, qui supplie, qui a faim. Lui que l’on va couper en deux, dont la tête sera brutalement détachée du tronc, il a faim. Mais sa faim n’est pas abstraite. Elle est d’autant plus douloureuse qu’elle est fixée sur une pensée délicieuse et terrible : il voudrait mordre dans une aile de poulet, découper un gigot de mouton dans sa sauce, plonger sa cuiller dans un plat de haricots. Il avale une gorgée d’air. Il n’arrive plus à penser. Son ventre demande : quand ? Ses yeux cherchent : où ? Ses mains se tordent : comment ? La nuit tombe. Il va mourir dans quelques minutes. Il est debout sur cette charrette, les mains liées, et il a encore le temps d’avoir faim. Il a encore cette envie-là, Danton, et de le savoir, il se sent tout puissant. Il en rirait presque. Son ventre, agité par la mécanique de la faim, ne comprend pas. À deux pas de l’échafaud, il réclame bêtement son dû.

La charrette passe devant la maison de Robespierre. Les volets fermés éteignent le sourire de Danton. Sa propre rage le surprend. Il se cache donc, le tyran ! Danton se dresse et crie : « Tu me suis ! La place sera encore chaude quand tu y viendras ! »

Le convoi dépasse la place des Piques et tourne dans la rue royale : là-bas, on aperçoit la silhouette de la guillotine. Un frisson parcourt l’échine de Danton. La place de la Révolution est noire de monde. Autour de la machine, les gendarmes ont ménagé un espace vide. C’est là que la charrette stoppe.

Les condamnés descendent.

Sanson appelle le premier d’entre eux. Danton baisse les yeux. Quatorze fois la planche à bascule claque, la lunette se ferme, le couteau tombe.

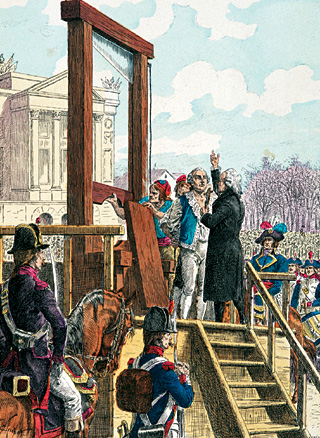

Il est le dernier. Voilà qu’on l’appelle. Il a sur les lèvres un sourire affreux. Il gravit lentement les marches de l’échafaud et, arrivé au sommet, se dresse devant la foule avec un air de défi. En détachant ses mots, il dit au bourreau cette phrase qu’il a préparée en chemin : « N’oublie pas surtout, n’oublie pas de montrer ma tête au peuple : elle est bonne à voir ». On le sangle sur la planche écarlate et glissante. On le bascule en avant. On assujettit sa tête dans la lunette. Il est cinq heures.

Danton entend derrière lui un sifflement métallique. Il est cinq heures passées. Dans le large panier d’osier, le bourreau attrape une tête de taureau dégoulinante de sang. Il l’empoigne par les cheveux et la brandit à l’intention de la foule, dans les rangs de laquelle on répète : 'N’oublie pas surtout, n’oublie pas de montrer ma tête au peuple : elle est bonne à voir' ".

La Habana – www.PayoLibre.com – El periodista independiente Guillermo Fariñas Hernández fue arrestado en su vivienda en la mañana del pasado 17 de noviembre por el mayor de la Seguridad de Estado Fulgencio Vaguer Luna, en la ciudad de Santa Clara.

La Habana – www.PayoLibre.com – El periodista independiente Guillermo Fariñas Hernández fue arrestado en su vivienda en la mañana del pasado 17 de noviembre por el mayor de la Seguridad de Estado Fulgencio Vaguer Luna, en la ciudad de Santa Clara.