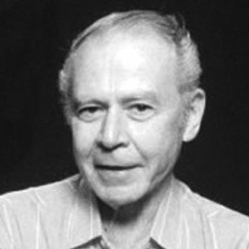

A última entrevista de J. J. Veiga

Em: 26/02/2015, às 21H16

Por Fabio Weintraub, Sergio Cohn e Ruy Proença*

A estranheza domesticada – uma conversa com José J. Veiga

Como nasce o fantástico em José J. Veiga? Talvez como uma tentativa de interrogar a esfinge tocaiada nas sombras do visível. Interrogá-la ad infinitum, evitando a todo custo que ela nos interrogue e acabe por nos devorar. O fantástico, assim, é sobretudo um legado da noite, que nos excita a máquina da imaginação. Noite que pode ser a natural, colhida no aconchego da infância em Corumbá de Goiás: no verão, os serões na varanda – a sala de estar e jantar – à luz de lamparinas a óleo de mamona. No inverso, a reunião na cozinha, ao pé do fogão a lenha. Noites repletas de histórias, relatos de parentes e próximos.

Noite que pode também ser a metafórica: tempo de opressão política, medo e silêncio; tempo de miséria social. O Brasil histórico sendo o país do fantástico

Como a boa literatura em geral, a de José J. Veiga – contos, novelas, romances –, um amplo leque que vai de Os cavalinhos de Platiplanto (1959) a Objetos turbulentos (1997), nada explica, tudo indaga. Escritor meticuloso, constrói textos refinados numa linguagem saborosa e lúdica, acessível ao grande público. Aqui a marca de quem estreou já escritor maduro, aos 44 anos: o complexo com aparência de simples. Se, como declara o exigente autor, as palavras têm de pagar ingresso para entrar em seus textos, com o leitor é bem mais generoso: todos são convidados a participar da expedição arqueológica em busca de seus artefatos verbais. O leitor terá muito a fruir nesta viagem. A moeda corrente é o deleite e o encantamento.

Na noite de 17 de junho de 1999, a convite do Instituto Moreira Salles, José J. Veiga participou do projeto “O escritor por ele mesmo”, falando sobre seu trabalho a uma plateia com cerca de cinquenta pessoas. Aproveitando a ocasião, a AZOUGUE solicitou-o para uma entrevista na manhã do dia seguinte, antes de seu retorno ao Rio de Janeiro; o que ele aceitou prontamente.

Assim, na manhã fria e ensolarada do dia 18, Sergio Cohn, Fabio Weintraub e eu estivemos com J. J. Veiga por cerca de duas horas, sob um telhado de vidro, no hall do hotel em que se hospedara, no bairro de Higienópolis. Foi “a sopa no mel”, ou “a soma no mil”, conforme a expressão cunhada pelo próprio autor em um de seus contos. Pudemos retomar algumas histórias ainda frescas da noite anterior, quando o vimos plaestrar, e ampliar o horizonte da conversa.

Do alto de seus 84 anos, seguro, ponderado, porém sem papas na língua, o despojado escritor não titubeou e nos brindou com suas lúcidas reflexões, memórias; enfim, com sua preciosa vivência literária. O seu lado lúdico transparece em vários momentos da entrevista. Se me permitem uma sugestão, pode seu ludismo ser verificado no conto “Diálogo da relativa grandeza”, do livro A máquina extraviada, ou atualmente A estranha máquina extraviada – conforme outra sugestão, esta de Guimarães Rosa, baseada em suas previsões de numerólogo. Esse conto foi escolhido por José J. Veiga para abrir o registro de leituras que fez em fita cassete, distribuída gratuitamente pelo Instituto Moreira Salles.

Seu lado lúdico pode também ser rapidamente vislumbrado na dedicatória que fez no calor da hora ao editor da AZOUGUE, Sergio Cohn. Glosando Jorge de Lima, poeta de sua predileção, escreveu: “ ’A garupa da vaca era palustre e bela’..., e o que é que eu tenho a ver com ela?”. Amigo leitor, prepare o cachimbo. O resto é com você.

(Ruy Proença)

Falecido em outubro de 1999, José. J. Veiga — autor, entre outros títulos, de Cavalinhos de Platiplanto e A máquina extraviada — fala de sua infância, sua amizade com Guimarães Rosa, discorre sobre as imposturas da globalização e comenta aspectos de sua obra com os poetas Fabio Weintraub, Ruy Proença e Sérgio Cohn nesta que foi a última entrevista concedida pelo escritor.

O senhor costuma dizer que a denominação de fantástico para a sua literatura deve ser usada com cautela. Aquela hesitação entre o natural e o sobrenatural característica do gênero fantástico, segundo Todorov, talvez não funcione aqui no Brasil, onde o fantástico está mais perto da gente...

José J. Veiga: Esse fantástico precisa ser muito pensado, estudado, porque não é tão fantástico assim. É o que acontece mesmo. Por exemplo, os medos que acompanham aquelas pessoas, aquelas crianças todas, existem muito nos lugares pequenos do interior, ao menos para as pessoas do meu tempo, da minha geração. Quando fazia frio, as crianças ouviam, ao pé do fogo na cozinha, as pessoas mais velhas contando estórias de assombração, coisas inexplicáveis que aconteciam. A gente ia dormir preocupado com aquilo. E sonhava, tinha pesadelos incríveis em função daquelas estórias que ouvia. Embora muito alegre durante o dia, com sol e tudo, a vida da gente, de noite, quando nem luz elétrica havia, era uma coisa assustadora mesmo. Além disso, coisas incríveis como a lepra, erradicada de muitos países, acontecem ainda aqui. O desrespeito pela pessoa exercido pelos poderosos..., fantástica mesmo é a existência de sociedades que ainda toleram isso no mundo de hoje, com um pé já no novo milênio. Dizia-se que o ano dois mil seria um marco. Desde criança, ouço falar nisso, no "admirável mundo novo". Mas, para nós, parece que estamos ainda lá atrás. Vai custar a chegar.

José J. Veiga: Aí entram também coisas da infância. No lugar pequeno em que a gente morava, meio fora de mão, só se viam as pessoas dali mesmo, que eram poucas e alcançáveis pela visão. Então, quando chegavam pessoas de fora, a gente ficava recuando, assim, olhando, não é?, se defendendo. Aquilo fica impregnado na cabeça da gente e nos acompanha por muito tempo. O estranho, o ainda não visto, é o invasor.

O senhor mencionou que o que diferencia o escritor do cidadão normal é o olhar indagativo, a depuração do olhar, atento para as coisas. Em seu último livro, Objetos turbulentos, o senhor descreve uma série de objetos minuciosamente dentro desse universo fantástico. Um deles é o cachimbo, que já aparecera no Relógio Belisário e reaparece agora em um conto. A descrição é pormenorizada, minuciosa. Além do fato de ter sido, talvez, um usuário do cachimbo, queria saber se o senhor costuma fazer pesquisa prévia dos detalhes, como fazia o Guimarães Rosa, de quem o senhor foi amigo...

José J. Veiga: Gosto de que todos os objetos e situações sejam visualizados por quem lê. Procuro dar o máximo de informações para que o leitor possa ver o objeto. E também olho muito para fixar a imagem dele e para tentar reproduzi-lo depois com palavras, de modo que o leitor o veja. Aliás, por falar

Ainda com relação ao cachimbo, queria que o senhor nos falasse novamente do absurdo que é acendê-lo com isqueiro.

José J. Veiga: Ah, mas é mesmo. O cachimbo é uma coisa para você curtir. Eu, por exemplo, fumo cachimbo, mas não carrego pra rua. Não se fuma em qualquer lugar. Só em casa, no seu ambiente, com o fumo que você escolheu, uma preferência definida: se não tiver daquele tipo, você não fuma. Cada fumo tem um gosto. Então você tem que acender com muita cautela. Uma vez um cara me recebeu na Biblioteca Nacional, fumante de cachimbo, me convidou. Daí todo aquele ritual, não pode apertar muito o fumo e tal. Quando eu fui ver, ele pegou o isqueiro e... Nossa! Onde já se viu? O cheiro do fluido à base de petróleo contamina o gosto, estraga tudo, não presta a cachimbada. A maneira correta de se acender é com o fósforo, depois que queimou a cabeça química e ficou só a madeira. Por isso, para acender bem o cachimbo, você pode gastar até três, quatro fósforos. Não é frescura não.

O senhor falou que o cachimbo deve ser fumado

José J. Veiga: Punição. (risos)

Por que existe esse mito de que o cachimbo deve ser fumado em casa?

José J. Veiga: Mas não é mito! É fato mesmo. (risos) Em casa ou no trabalho. Em um ambiente onde ninguém proteste, você pode fumar como se estivesse

E qual o seu fumo preferido?

José J. Veiga: Tem dois. Um é muito difícil de encontrar. Quando algum amigo viaja à Inglaterra, peço para me trazer. Chama-se Saint Julian. Tem um cheiro assim, lembra uma coisa brasileira: umburana. É suave. Gosto de fumo suave. E tem o Players Navy cut, suave também, mas esse você tem que desfiar. O outro já vem desfiado, fofinho. Esse vem numas plaquetinhas dentro da lata. Você tem que cortar na mão, separar. São esses dois que eu estou fumando. Recentemente ganhei um bom estoque do meu editor, que viajou e me trouxe.

Mas, voltando a seu último livro, Objetos turbulentos, os contos deixam a impressão de um certo "fetichismo", como se a relação com o objeto se impusesse...

José J. Veiga: Mas há mesmo fetichismo. Os objetos que você usa em casa, que fazem parte da sua vida como se fossem da família, suscitam um apego enorme. Quando acabam, quebram ou ficam inutilizados, me dá uma certa tristeza... Poxa, aquele aparelho de barba, tão bom, que eu tinha, caiu, entortou, não entra mais a lâmina..., que pena. Posso comprar outro, mas não é o mesmo. Tenho apego às coisas que me servem, das quais eu me sirvo.

Refiro-me ao fetichismo no sentido mais especificamente psicanalítico e aproveito para perguntar se há leituras psicanalíticas da sua obra, se o senhor acha que procedem...

José J. Veiga: Muitas. Já desde Os cavalinhos de Platiplanto. Um psicanalista, que tenha tempo e pachorra para pesquisar aquilo, vai encontrar muita coisa que explique o comportamento daqueles personagens forjados com a intenção de espelhar o comportamento do ser humano

O senhor já declarou que, se tivesse que indicar apenas um de seus livros para um leitor que quisesse conhecer a sua obra, indicaria Os cavalinhos de Platiplanto, porque todas as suas inquietações já estavam lá. Todo autor acaba se prendendo a algumas questões?

José J. Veiga: O autor é orientado por preocupações que ele carrega desde a infância, quando se dá a tomada de consciência, e o conduzem pela vida afora. Aqueles são os problemas em volta dos quais ele trabalha para fazer isso que acabei de falar: domesticar um território, um pedaço do mundo, para nele se instalar e procurar viver com o menor sofrimento possível. Isso é permanente na alma humana e comanda a vida das pessoas, embora o autor talvez nem tenha consciência disso. Mas, no final das contas, é o que ele está fazendo. Eu evito muito, por exemplo, noticiários de imprensa, de televisão, as cenas desses massacres, desse esmagamento do ser humano indefeso. Isso me causa tanto mal que, hoje em dia, estou me preservando. Já absorvi muito disso, já tenho bastante coisa dentro de mim para trabalhar. Chega, já estou lotado.

O senhor disse que já foi criticado por escrever uma literatura otimista demais...

José J. Veiga: Ah, foi. Disseram isso a propósito do final do livro A hora dos ruminantes. Eu não acreditava que aquela ditadura tivesse condições de durar muito. Achei que ela ia se dissolver. Demorou muito mais do que eu esperava. Em A hora dos ruminantes, eu pensava que ela ia ser curta. Por isso aquele final otimista. Os ruminantes foram embora, deixaram a sujeira aí, mas a gente limpa. O relógio da igreja, que estava parado há muito tempo, enguiçado, foi consertado, bateu horas, todo mundo se animou. Fui muito criticado por alguns, que me acharam muito otimista. Daí eu fiz uma espécie de continuação em Sombras de reis barbudos, livro no qual a repressão e o esmagamento chegam ao auge. Mas no fim, pensando bem, a ditadura acabou como está em A hora dos ruminantes: saiu pela porta dos fundos, não foi? O Figueiredo nem entregou a faixa ao Sarney, saiu pelos fundos, desmilingüiu como os ruminantes. Até hoje ninguém sabe direito como foi. Simplesmente foram embora. Viram que não estavam agradando. (risos)

E hoje? O senhor segue sendo otimista?

José J. Veiga: Não. Acho que depois que acabou esse negócio todo, veio aquela grande esperança, falou-se na Nova República e tal... Mas o esmagamento continua. Disfarçado. Não tem ditador, mas tem entreguismo, loteamento do país... Fala-se muito hoje em globalização, abertura de mercados. Abertura dos nossos mercados. Continua como sempre foi: os países periféricos vendendo matéria-prima a baixo preço e importando de volta produtos caríssimos, já com o trabalho deles lá, com o salário bom deles. Aqui, todo mundo desempregado e importando coisas. Pelas leis internacionais acabou a proteção aduaneira; mas existem as sobretaxas. O que é isso? É proteção aduaneira com outro nome.

E essa desvalorização, também se estende à literatura? Uma vez o Mário Faustino, comentando um poema do Jorge de Lima, disse que se o poema fosse escrito em inglês ou francês estaria entre os dez mais belos do século.

José J. Veiga: O problema não se deve à língua. O português hoje é a sétima língua mais falada do mundo. Veja quantas línguas ficam para trás. Se repete muito isso: "Ah, se eu escrevesse em outra língua que não o português..." Isso é uma bobagem imperialista. Eu nunca ouvi falar de um escritor holandês que ficasse chorando pelos cantos, dizendo: "Pobre de mim que escrevo numa língua pouco falada..." (risos) Nem um sueco, nem um alemão. Quem é que fala alemão hoje? Só Alemanha e Áustria. O português é muitíssimo falado. Então, não é por aí. O que falta é o respaldo. Se a gente tivesse uma bandeira, alta, forte, o português seria falado, estudado e todo mundo poderia aprender.

Há obras de ficção que remetem a universos muito específicos. Quando lhe perguntaram se havia lido o Ulisses do Joyce, o senhor disse que não, pois tal livro exigia um conhecimento enorme do folclore estrangeiro...

José J. Veiga: Mais especificamente do folclore irlandês. A Irlanda é um paisinho pequeno com uma enorme importância literária. São todos descendentes dos celtas, não é? Há até um poema do Yeats, lindo, que fala dos celtas, pais deles todos. Mas sinceramente não vejo motivo para eu me aprofundar num assunto tão específico só pra entender um livro.

Mas se pode pensar um pouco no reverso da moeda. O Guimarães Rosa seria um autor também difícil aos olhos de um irlandês. Em relação à sua obra, eu pergunto: o senhor acha que ela é mais facilmente traduzível ou ela coloca problemas semelhantes aos que a obra do Rosa oferece aos estrangeiros?

José J. Veiga: Não, o Rosa é muito mais difícil porque, como o Joyce, inventava palavras. Emendava palavras cuja etimologia você precisa conhecer para deduzir o que ele estava falando. Palavras sorrateiras: uma parte vem daqui, outra dali..., caramba! Às vezes invento palavras, quando não acho nenhuma que me sirva. Mas invento de uma maneira tal que, pelo contexto, o lei,tor pode deduzir o significado. Dá pra sacar o que é.

E a sua amizade com Guimarães Rosa? Como foi mesmo que o conheceu?

José J. Veiga: Nós nos conhecemos por causa de gatos. Eu e minha mulher tínhamos muitos gatos em casa e ele, quando voltou da Europa, após cumprir uma temporada em Paris, trouxe gatos de raça. Nós tínhamos um veterinário que tratava dos nossos gatos, o Dr. Nilo, professor de veterinária. Um dia uma gata do Rosa ficou doente e indicaram o Dr. Nilo. Dona Araci telefonou para ele, que morava num subúrbio, e estava doente, não podia atender. Mas ele disse: "A sra. telefone para Dona Clérida Veiga, ela entende tanto de gatos quanto eu". Decerto ele julgou, pela descrição dos sintomas ao telefone, que não era nada de muito grave e minha mulher podia resolver. Então, ele deu nosso telefone para Araci, ela telefonou. Minha mulher escutou, recomendou as coisas que ela achava cabíveis. A gata ficou boa e a Araci telefonou depois, muito agradecida, nos convidando para ir à casa dela ver os gatos. Fomos e descobrimos que ela era Araci Guimarães Rosa. Perguntei-lhe se era parente do escritor. "Sou mulher dele", ela respondeu. Então eu falei que tinha lido Sagarana em Londres e que tinha gostado muito. Depois da visita, nós a convidamos para vir a nossa casa. Ela então veio. Com o marido. O Rosa foi lá no meu escritorinho, viu os meus livros, pegou um, pegou outro, perguntou, sentou, começamos a conversar..., e daí partiu a amizade que tivemos até a morte dele. A gente estabeleceu um regime: um domingo eu e minha mulher íamos até a casa dele — almoçávamos e ficávamos até a noitinha — e na semana seguinte eles vinham à nossa casa. Foi assim por muitos anos. Eu acompanhei a composição do Corpo de baile inteirinha. Ele lia pra gente. As nossas mulheres choraram muito com a história do menino que teve gangrena no pé e ia morrer. A mãe se lamentando: "Coitadinho, olha o pezinho dele". Quando eu vi, as duas mulheres estavam

O senhor falou que o Guimarães Rosa gostava de ler os textos dele em voz alta para vocês. O senhor lê seus livros em voz alta para pensar o ritmo?

José J. Veiga: Para mim, leio. Acabo de escrever um trecho, algumas páginas, daí eu paro, dou uma leitura. Uma coisa importante é a pontuação. Os gramáticos convencionaram que todo advérbio deve vir entre vírgulas: "Eu, vírgula, pessoalmente, vírgula... ". Se o aluno escrever e não puser vírgula, tira má nota. "Olha aí o advérbio, cadê as vírgulas?" Eu não faço isso, deixo que a vírgula seja a respiração de quem está lendo ou falando. "Eu pessoalmente não gosto disso." Para que a vírgula? Preocupo-me muito com o ritmo. Em certos trechos, há mesmo certa musicalidade. Tenho muito que ver com música, som, som das palavras. O som delas chacoalhando lá na frase.

Quando você vai começar um livro novo, você pensa assim: "Vou experimentar agora tal tipo de estrutura, de narrativa, o som das frases e tal..."?

José J. Veiga: Penso, conforme o assunto. Acho que o assunto comanda muito isso. Isso exige um ritmo tal..., e vou tentando fazer aquilo. Mas depois, lá adiante, eu me interesso muito pelo que estou fazendo e esqueço um pouco o planejamento. Quando faço a revisão para passar a limpo, reformular, aí então volta a idéia. Então o planejamento entra e, às vezes, não entra; porque ficou desnecessário, ou relegado a um segundo plano, esquecido. Acho que cada um, sem perceber, tem um ritmo. A cabeça, o modo de pensar, de articular, emendar as idéias, as frases, é dele. Está embutido, ele não precisa perder tempo se preocupando com isso, porque vem naturalmente. Ele tem a batida. É claro que o ritmo muda. Numa narrativa você joga com as diferenças. Tem hora que a coisa se acelera, hora em que você entra numa mansidão, num ritmo mais lento, compassado. Mas isso não deve ser a preocupação primeira. A não ser para um principiante, que ainda não descobriu as coisas. Então ele tem de levar isso em conta se quiser fazer as coisas conscientemente. Depois isso se torna natural. É como o estilo. Antigamente havia manuais de estilo. Você precisava primeiro formar um estilo. Até que se descobriu que não, o estilo se forma por si. Eu li no tempo do ginásio um livro de um francês chamado Antoine Albalat: A arte do estilo, traduzido pelo Cândido de Figueiredo. Era interessante, ensinava coisas. Havia transcrições de autores antigos, inclusive de autores gregos traduzidos para o francês, boas traduções que mantiveram o ritmo etc. Foi bom. No Brasil, algo semelhante foi feito por um professor da Fundação Getúlio Vargas, muito amigo do Antônio Houaiss, Othon Moacyr Garcia. O livro chamava-se Comunicação e prosa moderna. Quando eu fui dirigir a editora, fiquei espantado: como se vendia aquele livro! Edições de dez mil exemplares saíam uma após outra, uma após outra. Muita coisa. O livro do Albalat dizia o que se deve evitar: repetições do "que", repetições do pronome..., é útil.

E aquela história de as palavras terem aura? Que não se pode comprimir a aura das palavras como se aperta o gado num curral?

José J. Veiga: Sim, as palavras demandam espaço, mais espaço do que o espaço físico que ocupam na linha. Deve haver espaço para que elas possam respirar. Se você bota muita palavra enquanto escreve, se você se empolga e tudo vem fácil, desconfie. Cuidado com o que vem fácil demais, porque em geral não é bom. Depois da empolgação, você vai ler e descobre que tem palavra demais. Tem que arejar o texto. Uma sala grande cheia de coisas não dá gosto de ficar. É preciso tirar algumas coisas para tornar o ambiente acolhedor. Assim é com o texto também. Você tem que tirar a palavra que entrou sem licença, clandestina, sem pagar entrada, sem contribuir para o andamento da história. Tem que desbastar, tirar o bagaço.

* Fabio Weintraub, poeta e editor, autor de Sistema de Erros (SP: Arte Pau-Brasil, 1999).

* Sergio Cohn, poeta e editor da revista azougue, autor de Lábio dos Afogados (SP: Nankin, 1999).

*Ruy Proença, engenheiro e poeta, autor de A lua investirá com seus chifres (SP: Giordano, 1996) e Como um dia come o outro (SP: Nankin, 1999).

Bibliografia de José J. Veiga

Os cavalinhos de Platiplanto (contos). Rio de Janeiro, Nítida, 1959.

A hora dos ruminantes (romance). Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1966.

A máquina extraviada (contos). Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1967.

Sombras de reis barbudos (romance). Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1972.

Os pecados da tribo (novela). Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1976.

De jogos e festas (novelas). Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1980.

Aquele mundo de Vasabarros (romance). Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1982.

Torvelinho dia e noite (romance). Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1985.

A casca da serpente (romance). Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1989.

O risonho cavalo do príncipe (romance). Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1992.

O relógio Belisário (romance). Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1995.

Objetos turbulentos (contos). Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1998.

(observação: desde 1997 o autor integra o Catálogo da Bertrand Brasil, tendo toda a sua obra anterior publicada por essa editora).

Publicado originalmente na Folha de São Paulo 25/6/2000 – Caderno Mais