Sagarana: "São Marcos"

Por Bráulio Tavares Em: 17/07/2017, às 11H33

Por Bráulio Tavares Em: 17/07/2017, às 11H33

[Bráulio Tavares]

Que eu me lembre, foi o primeiro conto de Sagarana (1946) que li até o fim, quando eu ainda era um leitor bem “verde”, menino, começando a tatear através de textos mais complexos.

Virou um dos meus preferidos. De certa forma, um dos textos emblemáticos de Guimarães Rosa, onde fui começando a aceitar – eu teria dez, doze anos – uma porção de coisas como parte integral da experiência literária. Conto fundador.

O narrador é meio sem nome, embora diga a certa altura, com a sem-cerimônia tão típica de J. G. Rosa em sua primeira fase: “nesta estória, eu também me chamarei José”. Ele está (tal como o narrador de “Minha Gente”), passando tempos num interior, aqui chamado Calango Frito. Tem interesse por crendices, superstições, feitiçarias.

Tem interesse ainda maior pela natureza, e costuma fazer longos passeios no mato, com espingarda e binóculo. Nesses passeios, conversa e troca histórias com um e com outro. Em termos de narrativas sobrenaturais, é um típico personagem disponível para o bizarro (sem querer com isso falar em influência), como os das histórias de Arthur Machen, Lovecraft, Colin Wilson.

Certo dia, o narrador insulta de passagem (costume vezeiro dele) um negro velho que vive num sítio próximo. Quando está no mato, de repente fica cego, sem aviso, sem dor, sem nada. Cego total. Vem aos trambolhões pelo mato afora até perceber que está de volta ao sítio do negro velho. Invade a casinhola, atraca-se com ele, e de repente recupera a vista, ainda a tempo de ver escapar da mão do velho o bonequinho que até então ele mantivera com uma venda tapando-lhe os olhos. Os dois se desculpam, fazem armistício, e o conto termina.

“São Marcos” é um pequeno compêndio de bruxarias e superstições, justificando o depoimento de Rosa, de ter sido “a peça mais trabalhada do livro”, “demorada para escrever, pois exigia grandes esforços de memória, para a reconstituição de paisagens já muito afundadas”. O título proposto de início (muito bom por sinal) era “Envultamento”. Foi também o penúltimo conto a ser escrito, precedendo “Augusto Matraga”.

Envultamento é uma apropriação do francês “envoûtement”, que é justamente a tática de bruxaria que chamamos comumente de “boneco de vudu” – a criação de uma efígie (vultus) à semelhança de uma pessoa, sobre a qual o bruxo pratica alguma ação para produzir efeitos sobre a pessoa distante.

Este conto tem a estrutura “aos pedaços” de muitas das noveletas de Guimarães Rosa. São histórias onde não vemos o fluxo contínuo de uma mesma ação, e sim uma junção de episódios sucessivos que ocorrem em diferentes tempos e espaços, quase como se o conto em si fosse pretexto para uma pequena antologia de historietas. (O melhor exemplo disso são as historinhas contadas pelos vaqueiros durante a viagem, em “O Burrinho Pedrês”.)

Aqui, em “São Marcos”, Rosa pendura esses episódios num recurso a que lança mão com frequência, o “companheiro de viagem”, que cruza com o narrador e lhe conta fatos sucedidos aqui e acolá. Isso é uma imagem recorrente em Rosa, talvez mais por uma confortável (para mim, pelo menos) memória cultural do que por outro recurso. Quem gosta de histórias gosta de emparelhar cavalos ou de dividir bancos de trem com um personagem que tem uma boa história para contar.

O companheiro de “José” chama-se Aurísio Manquitola, “um mameluco brancarano, cambota, anoso, asmático como um fole velho, e com supersenso de cor e casta”. Aurísio repassa para o Narrador uma porção de episódios sobrenaturais, “cáusos” de assombração.

Uma das histórias, aliás, fala de dois homens, Gestal da Gaita e Silivério, que foram postos para dormir na sala de uma casa. Durante a noite, Silivério “viu o cabra vir pra ele, de faca rompente, rosnando conversa em língua estranja”. Uma possessão maligna ocorrida durante o sono em casa alheia, num episódio que lembra a sequência inicial do clássico “Pigeons From Hell” de Robert E. Howard (1938).

Tenho falado nos comentários sobre Sagarana (que fez 70 anos no ano passado) que este livro, a partir de uma das suas epígrafes, sugere temas como “a ida e a volta”, “uma ida, uma volta”, “as idas e voltas”, etc. Aqui há uma ida bem nítida, a do Narrador ao mato. Uma ida maculada pelo malfeito que pratica contra o velho Mangolô, o criador de porcos. E tem a volta na escuridão, no desespero, nos joelhos esfolados, até trombar no velho, até (atipicamente para uma narrativa fantástica, se fosse anglo-saxã) a diplomacia prevalecer e os dois adversários conquistarem algum tipo de trégua, mesmo que seja só um adiamento.

Uma leitura possível do conto seria a análise da “hubris” do Narrador, que na ida humilha o preto velho e na volta, subjugado pelo feitiço, é coagido a vir às cegas pedir-lhe desculpas. Uma alegoria da culpa racial, onde o recurso ao sobrenatural (admitido por ambos) é o fator desequilibrante.

Ainda durante a “ida”, o narrador conta um conto-dentro-do-conto, a história de “Quem Será”. Ele lembra que tempos atrás passava por ali e rabiscava coisas num bambuzal, porque bambus são bons de rabiscar. Dias depois, ele percebe que Alguém, também em rabiscos, respondia às suas frases, sem conhecê-lo. Começa aí entre os dois uma espécie de desafio às cegas, a cada viagem no mato e reencontro com os bambus. É como um muro pichado ou uma porta de banheiro; ou um embate de xadrez por correspondência.

O diálogo com o invisível “Quem Será” gera um momento de revelação verbal na obra de Rosa, o famoso “rol dos reis leoninos”, que o Narrador do conto inscreve nos bambus para intimidar com erudição o oponente invisível, um pouco como Romano do Teixeira citando mitologia grega no desafio de viola contra Inácio da Catingueira:

Sargon

Assarhaddon

Assurbanipal

Teglattphalasar, Salmanassar

Nabonid, Nabopalassar, Nabucodonosor

Belsazar

Sanekherib

Este “poema” abre o famoso trecho do conto, muito citado, onde Rosa afirma que as palavras, como os pássaros, têm “canto e plumagem”, fornecendo uma página inteira de exemplos impagáveis.

Para finalizar, só mais um comentário. Quando começamos a ler, o nosso conjunto inicial de experiências literárias torna-se um zero cartesiano, um parâmetro para medir alturas, profundidades e distâncias. O menino ou a menina vai lendo e pensando: “Ah, em literatura pode-se fazer isso, então!”.

O Narrador de “São Marcos” fica cego de repente, num processo que Guimarães Rosa (o miguilim míope) descreve com seu senso infalível de visualidade:

E, pois, foi aí que a coisa se deu, e foi de repente: como uma pancada preta, vertiginosa, mas batendo de grau em grau – um ponto, um grão, um besouro, um anú, um urubu, um golpe de noite... e escureceu tudo.

Quando resolve sair sozinho do mato, mesmo cego, ele vem aos tropeções, e sua mente aperreada acaba incidindo naqueles deliriozinhos de quem, acossado por um terror imóvel, meio que se distrai dedilhando nonadazinhas:

Vamos. Os primeiros passos são os piores. Mãos esticadas para a frente, em escudo e reconhecimento. Não. Pé por pé, pé por si. Um cipó me dá no rosto, com mão de homem. Pulo para trás, pulso um murro no vácuo. (...) Um canto arapongado, desconhecido: cai de muito alto, pesado, a prumo. De metal. Canso-me. Vou. Pé por pé, pé por si... Pèporpè, pèporsí... Pepp or pepp, epp or see... Pèpe orpèpe, heppe Orcy...

Essa divertida troca de idiomas se casa com o que o Narrador lembrara, páginas antes, no tal parágrafo sobre canto e plumagem:

E que o menino Francisquinho levou susto e chorou, um dia, com medo da toada “patranha” – que ele repetira, alto, quinze ou doze vezes, por brincadeira boba, e, pois, se desusara por esse uso e voltara a ser selvagem.

No cérebro atarantado pelo cataclismo, as palavras repetidas em desespero se esvaziam de sentido e se recompõem em outros idiomas, em meros sons, selvagens de sentido.

Mais tarde, chegando ao casebre de João Mangolô, o negro velho, o Narrador se atraca com ele, recupera a vista, e os dois se engalfinham numa escaramuça corporal:

– Conta direito o que você fez, demônio! – gritei, aplicando-lhe um trompaço.

– Pelo amor de Deus, Sinhô... Foi brincadeira... Eu costurei o retrato, p’ra explicar ao Sinhô...

– E que mais?! – Outro safanão, e Mangolô foi à parede e voltou de viagem, com movimentos de rotação e translação ao redor do sol, do qual recebe luz e calor.

A mente ainda atordoada regurgita pedaços de frases colhidas nos livros escolares, num processo de associação de idéias, cujo resultado humorístico esvazia um pouco a violência da cena (que nem chega a ser tanta).

Nem vou (ou seja, vou) lembrar a presença fugaz, neste trecho, do tema central do livro (“A Ida e a Volta”). Mas é bom registrar que quando um menino de doze anos lê isso ele recebe o recado de que na literatura mais séria é possível encontrar processos mentais que se comparam aos dele próprio. O ludismo verbal de Rosa é às vezes o do erudito, mas muitas outras é o ludismo dos meninos que pensam o tempo todo, que prestam atenção a palavras e frases o tempo todo, cuja mente absorve e borbulha linguagem o tempo todo.

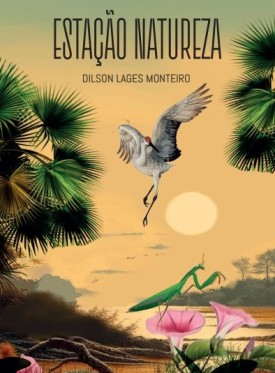

(ilustração de Poty para Sagarana)