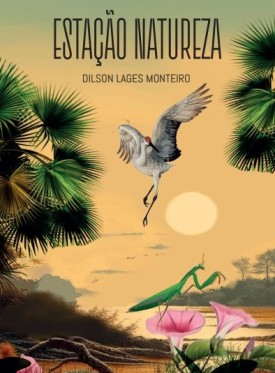

A gênese de nossa criação literária

Por Dílson Lages Em: 15/06/2017, às 21H33

Por Dílson Lages Em: 15/06/2017, às 21H33

Dílson Lages Monteiro

“A primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidrada, cheio de pitombas, escondido atrás de uma porta. Ignoro onde o vi, e se uma parte do caso remoto não desaguasse noutro posterior, julgá-lo-ia sonho. Talvez nem me recorde bem do vaso: é possível que a imagem, brilhante e esguia, permaneça por eu ter comunicado a pessoas que a confirmaram. Assim, não conservo a lembrança de uma alfaia esquisita, mas a reprodução dela, corroborada por indivíduos que lhe fixaram o conteúdo e a forma. De qualquer modo, a aparição deve ter sido real. Inculcaram-me nesse tempo a noção de pitombas – e as pitombas me serviram para designar todos os objetos esféricos. Depois me explicaram que a generalização era um erro, e isto me perturbou”.

Assim se inicia Infância, narrativa memorialista de Graciliano Ramos, que, ao reconstruir os anos de meninice no interior do Nordeste, serve-nos para iniciar esta autorreflexão incompleta e transitória sobre as veredas largas e múltiplas da linguagem literária em nossa obra, em construção. Servem-nos as palavras de Graciliano para referendar a consciência de que, em nós, a literatura é memórias, sensações e imagens.

Ela funciona como uma memória cujo fluxo transita para a despersonalização, a partir da qual o eu cede lugar ao outro e a interlocução se estabelece por meio de sensações e jogos semântico-imagéticos em que o individual e o coletivo se confundem e se interseccionam. Na literatura, digo literatura de razoável teor estético, o que buscamos alcançar, é que essa fusão encontra campo mais perfeito, porque, mesmo em obras marcadamente ideológicas, como bem explicou Maingueneau “o sentido da obra não é estável e fechado sobre si, constrói-se no hiato entre posições do autor e do receptor” ( p21).

A esse propósito, lembra Augusto Ponzio, fundamentado nas contribuições de Bakthin, ao vasculhar especificidades do discurso literário:

“Como escritor, o autor não possui mais uma palavra própria, não fala de maneira direta, como o faz, ao contrário, o Dostoieviski jornalista, e quando eu, este eu está separado dele. Não se encontra aí a consciência monologicamente compreensiva, mas uma pluralidade de vozes, de pontos de vistas, e todo discurso é construído de modo a tornar a discordância ideológica irremediável. A palavra do autor, dialogizada nas vozes das personagens, situa-se um diálogo interminável, que não se refere a problemas solucionáveis no âmbito de uma época a ela relativos, mas a questões últimas, consideradas a partir de situações excepcionais, que possam permitir uma experimentação sem limites de diferentes pontos de vista. Isto confere ao texto o caráter de obra” (p.222)

Em Infância, o vaso a que se refere Graciliano vai além da representação mais exata possível do que seja um vaso. Passa a ser, segundo as palavras do próprio escritor, um conteúdo e uma forma determinada em seu pensamento pela voz de outros enunciadores. Passa a ser a capacidade de percepção do mundo interior em objeto para o qual convergem a busca de sentidos com os elementos do mundo do real, presentes ao seu redor, e a cadeia de novas e renovadas representações mentais, capazes de inseri-lo no mundo da cultura.

Fixam-se, assim, os sentidos pelo diálogo sinestésico que alimenta as matrizes do pensamento, ou pelo diálogo de vozes, que moldam em nós um significado e que nos encaminham para a verbalização de variadas formações discursivas. Desse modo se dá, em nós, também o processo de criação. Consiste, antes de tudo, numa forma de entender o mundo, de interagir com ele, de compreender e interpretar sua realidade e, principalmente, de transformar, ao nosso modo, as vivências que dele nascem. Nossa voz é um diálogo de vozes que surgem de uma sensação indefinível ou de vivências e observações, às vezes, absolutamente divergentes de nosso próprio pensar.

Assim, se para Graciliano, as pitombas designam, por analogia, todos os objetos esféricos. Em nós, está, por exemplo, a lembrança dos movimentos circulares na pequena praça da cidade natal; ou as correntezas das águas do rio da aldeia, transformadas entre o estio e o inverno; ou o amargor de uma situação indesejada ou a repugnância a ela; ou os sabores, cheiros e cores, que nos saltam sem controle do fundo longínquo de lugares indefinidos, ou etc. Seja escrevendo poesia, seja escrevendo prosa, a leitura literária, e o seu fazer, revela-se a mais aberta possível, para tomar aqui expressão de que se vale Umberto Eco. A linguagem, e sobretudo em sua forma literária – a da diversidade de significados reinstalados a cada leitura – é, no fundo, no fundo, um grande conceito. Afinal, como acertadamente concluíram George Lakoff e Mark Johnson: “a metáfora está infiltrada na vida cotidiana, não somente na linguagem, mas também no pensamento e na ação. Nosso sistema conceptual ordinário, em termos do qual não só pensamos, mas também agimos, é fundamentalmente metafórico por natureza” (p.45).

A base de nossa criação literária fundamenta-se, portanto, na tentativa de fundir memória, imagem e sensação, partindo da preocupação de pôr a linguagem em primeira instância, o que não significa dizê-la necessariamente hermética em essência, mas burilá-la para que funcione como “gancho frio” e fisgue o leitor para dentro do texto em busca de suas próprias respostas.

A literatura é, afinal, uma grande resposta que nos leva a uma certeza: além, muito além das montanhas das letras e de sua vegetação de símbolos e sentidos, há sempre o que perguntar.

Dílson Lages Monteiro é professor, romancista e membro da Academia Piauiense de Letras.